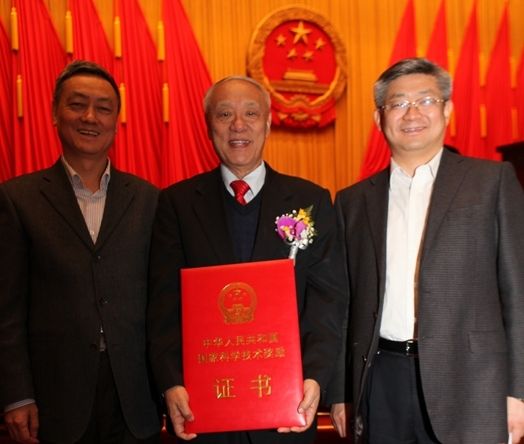

- 1月18日,中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2012年度国家科学技术奖励大会。中国国家主席胡锦涛,中共中央总书记、中央军委主席习近平等 出席大会,习近平主持大会。中国预警机事业开拓者和奠基人、著名雷达专家、中国工程院院士王小谟,荣获2012年度国家最高科学技术奖。 王小谟,男,1938年11月生于上海,中共党员,中国工程院院士。现为中国电子科技集团公司科技委副主任、总装备部科技委特邀顾问、工业 与信息化部科技委副主任兼秘书长。曾任中国电子科技集团公司38所所长、中国电子工业总公司军工局局长中国电子科技集团公司电子科学研究院常务副院长等 职。在50多 年的科技生涯中,先后主持研制了中国第一部三坐标雷达等多部世界先进的雷达,为我国国土防空网的建设完善做出了重大贡献。他在国内率先力主发展国产预警机 装备,提出了我国预警机技术发展路线图,构建了预警机装备发展体系,主持研制了我国第一代机载预警系统,引领实现了国产预警机事业的跨越式和系列化发展并 进入国际先进水平行列...

- 详细 >>

- 王小谟院士是我国著名的雷达专家,现代预警机事业的开拓者和奠基人,多年来他致力于雷达技术研究与工程应用工作,为国产雷达赢得了世界声誉。他谋划和 推进 了我国预警机事业的发展,为我国首型预警机的研制成功做出了重要的贡献,提出预警机代际划分概念以及我国下一代预警机应具备的主要能力和技术特征,为我国 预警机的长远发展提供了重要依据。

- 详细 >>

- 当今世界,科技创新是推动社会变革和发展的重要原动力,党中央高瞻远瞩,对建设创新型国家进行了全面部署,对科技创新工作提出了明确的要求,激励广大科技人员为实现中华民族伟大复兴顽强拼搏、贡献才智。成长于这个时代,奉献于这个时代,我感到非常荣幸。

- 我一生从事雷达技术研制工作,在老一辈雷达专家的研究基础上,我和我的团队不懈努力,攻克了多个技术难关,研制出多种型号的雷达,使我国地面 防空雷达技术从上世纪90年代末就达到了国际先进水平。在预警机的研制过程中,我们始终坚持“自力更生、创新图强、协同作战、顽强拼搏”的预警机精神,研 制出世界上最先进的预警机,为实现我国信息化武器装备跨越式发展做出了重要贡献。

- 详细 >>

- 无法抹去的电科烙印

预警机研制需要信念支撑,更需要技术实力支持。王小谟坦言,力挺预警机开发,提出两条腿走路,国产预警机同步跟进,所有这些都有两个非常重要的前提,一是中 国当代军事电子工业积淀,尤其是雷达技术发展的突飞猛进;二是自己在雷达领域领悟与建树,具备了这两个前提,他才有底气,有信心去坚持,去谋划,去实现。

中 国作为世界上为数不多的具备完备的国防工业体系的国家,在军事电子领域更是有着不俗的成绩,两弹一星,载人航天、探月工程、预警机工程、航母工程,以及其 它众多与国计民生息息相关的重大工程都有军工电子人的身影。王小谟所在的中国电子科技集团公司,是涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,具有国 内电子领域最完整的研究、设计、试制、生产及试验能力体系,其下辖的研究院所专业覆盖国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设 备、软件和关键元器件的研制生产。

资 深,意味着更加雄厚的技术积淀,意味着在行业内的号召力与影响力。王小谟说,他的毕生精力都奉献给了中国的军工电子行业,都奉献给了中国的雷达工业。在他 的主持引领下,我国成功研制出第一部自动化三坐标雷达,在国内首次采用计算机技术,雷达技术指标达到国际先进水平,实现了我国防空雷达从单一警戒功能向精 确指挥引导的重大跃升;紧密跟踪国际雷达技术发展趋势,成功研制我国第一部中低空兼顾雷达,该雷达在与美、英、法、俄等国同类装备同台竞技,综合性能排名 第二、电子对抗性能排名第一,为国产雷达赢得世界声誉。在不断填补中国雷达技术领域空白的同时,王小谟在系统梳理、顶层设计等方面,为我国国土防空网的建 设和发展做出了重大贡献,并作为国家14名有突出贡献的中青年科学家之一,受到邓小平同志亲切接见。

谈起曾经的成绩,王小谟显得非常淡然,但有一点他在不断的强调,那就是科学是现实的,来不得半点马虎,在预警机的研制过程中,如果没有数代军工电子人的不断探索和技术积累,如果没有中国电子科技集团公司的准确定位,科学规划和超前管理,中国预警机也许只能是空中楼阁。

作 为中国预警机研制的总牵头单位,中国电科可谓临危受命,承受着巨大的压力。在技术层面,点与面的经验都是缺失的,世界上仅有少数国家具备预警机研制经验, 他们又对此严加封锁;在管理层面,预警机关乎平台与系统,规模等级空前,顺畅运作有着超高难度。空前的挑战创造出空前的成绩。梳理国产预警机的发展脉络, 几个世界领先值得一书:“相控阵天线宽角扫描”是世界性的技术难题。为了捕捉到任何一个方向上的威胁信息,雷达波束需要覆盖更广的方位。“相控阵天线扫描 角度”在传统教科书上的极限是正负60度。在60度以外的范围,即使雷达能够工作,但“视力”将严重下降,专家们认为,这是一个不可能突破的禁区。工程组科研人员大胆创新、改变角度思考问题,最终突破了人们的传统观念,使得预警机的天线扫描角度范围创造了世界之最!

雷 达和电子侦察系统是预警机的“眼睛”和“耳朵”,这两个系统只有实现协同工作,预警机才能“耳聪目明”。全状态首飞前,电磁兼容工作组预测到,电子侦察系 统可能会受到来自大功率雷达的电磁波干扰。面对这个棘手问题,工作组大胆地提出建议:先把这两个系统架到飞机上进行测试和验证。终于,雷达和电子侦察系统 排除了干扰,实现了“和平相处”!

微 波功率管,是使雷达成为名副其实“千里眼”的最重要器件之一,每部雷达用量众多。为了解决它的国产化问题,元器件分系统打破参研单位既有的分工和领域限 制,组织跨地区、跨研究所的任务攻关。国家的需要大于一切,预警机研制任务把十几个研究所紧紧地融合在一起!他们的努力合作,大大缩短了研制的时间,在单 项技术有差距的情况下,通过各环节的协作和科学的资源整合,只用了6年时间就追赶上了国外20多年才能达到的技术水平。

有 人说,中国预警机的研制历程就是一个自力更生的过程,一个创新图强的过程,一个协同作战的过程,一个顽强拼搏的过程,简单的十六个字,鲜活地展现出中国预 警机精神的实质,也正是靠着这种“自力更生,创新图强,协同作战,顽强拼搏”的精神,才最终使得国产预警机在国庆六十周年阅兵式上,引领庞大机群,令人振 奋地飞过天安门上空,令国人骄傲,世界震惊。

- 详细 >>

-

- 向王小谟院士学习,传承预警机精神——学习王小谟院...2013-05-24

- 樊友山出席中国电科王小谟北理工专场报告会2013-04-03

- 人民网:王小谟院士寄语青年学子:电子信息产业大有...2013-04-03

- 中国青年网:院士与青年面对面 共话科研助力中国梦2013-04-03

- 中国新闻网:“中国预警机之父”王小谟:青年学生最...2013-04-03

- 7所开展向王小谟同志学习活动2013-03-22

-

- 《新闻联播》:科技盛宴的新闻主角2016-01-13

- 中国新闻网:“中国预警机之父”王小谟:青年学生最...2013-04-13

- 人民网:王小谟院士寄语青年学子:电子信息产业大有...2013-04-03

- 中国青年网:院士与青年面对面 共话科研助力中国梦2013-04-03

- 《新闻直播间》:王小谟:打造世界最好的预警机2013-01-23

- 《影响》栏目对话国家最高科学技术奖获得者2013-01-22